Location :

Paris, France

Year : 2010

Client :

R.I.V.P.

Régie Immobilière

de la Ville de Paris

Surfaces : 1 340 m2

Photos : ©CPAP

Location :

Paris, France

Year : 2010

Client :

R.I.V.P.

Régie Immobilière

de la Ville de Paris

Surfaces : 1 340 m2

Photos : ©CPAP

7 Rue Guénot, Paris 11ème

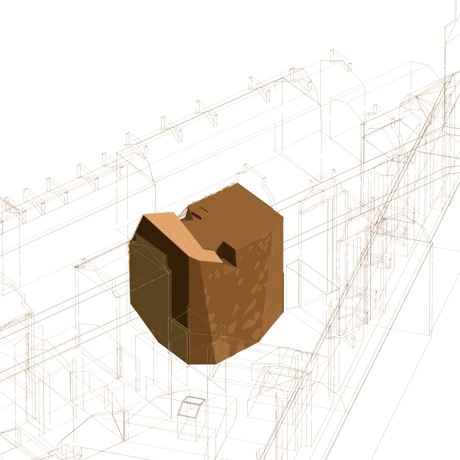

Le bâtiment dont nous présentons le projet doit être construit au n° 7 de la rue Guénot, dans le XIe arrondissement à Paris. La parcelle de terrain qui se trouve là est une parcelle sans ressources spécifiques en ce qui concerne la construction d’un bâtiment à énergie positive, notamment en ce qui concerne l’ensoleillement, peu favorable : c’est un espace standard de ce point de vue, comme il s’en trouve le plus souvent à Paris. Cette absence de spécificité peut de ce fait être considérée comme exemplaire : un tel bâtiment, sis en ce lieu, a donc valeur de modèle, dans la perspective du plan climat que la ville de Paris met en œuvre.

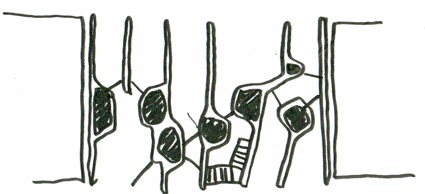

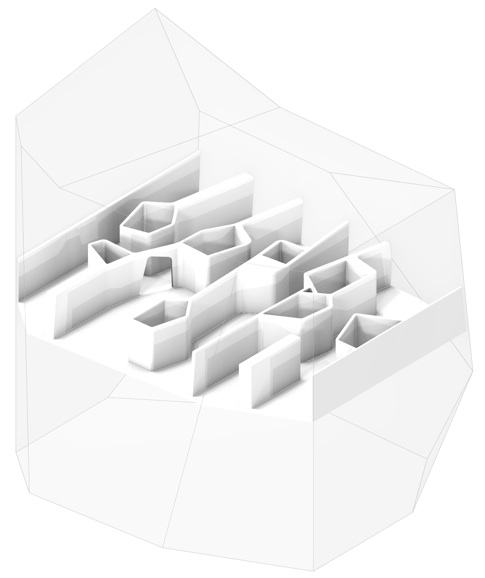

Du concept d’énergie positive qui est au cœur du projet découlent un ensemble de déterminations formelles et de moyens techniques, qu’il faut articuler de manière cohérente. En ce qui concerne la forme, nous avons choisi, pour ses qualités inhérentes, le principe d’appartements traversants. On favorise ainsi la circulation d’air et le passage de la lumière. Etant donné la profondeur du bâtiment, le choix de cette forme justifie la morphologie d’ensemble des espaces : les sanitaires et les cuisines, ne sont pas situés en façade, mais dans les alvéoles des murs porteurs les reliant, d’est en ouest.

En ce qui concerne les moyens techniques, nous avons choisi de ne pas les multiplier, mais de tout concentrer sur une combinaison de panneaux solaires thermiques, d’une part, et de géothermie, d’autre part. Le traitement de l’air se fera lui par une centrale double flux avec récupération des calories par échangeur à plaque, qui du fait des logements traversant pourra être coupé l’été et le projet bénéficiera d’une ventilation naturelle par ouvrant.

guénot

public housing

PUFF Jean-François,

competition text

La forme des appartements traversants possède deux avantages qui sont étroitement liés, en termes d’économies d’énergie et de qualité de vie. Prenons l’exemple de la lumière : sa diffusion par les deux extrémités des appartements limite la consommation d’électricité et ouvre tout l’espace disponible. Le regard peut circuler d’un bout à l’autre de l’appartement, la lumière se diffuser dans les formes qui sont générées. Chaque appartement possède ainsi un espace principal librement appropriable, se déployant entre deux sources de lumière naturelle et le long de deux murs ondulés. Cet espace peut à loisir être ouvert ou fragmenté ; aucune place n’est perdue, qui serait dévolue à la communication entre les pièces. Les sanitaires et la cuisine ne sont pas pour autant sacrifiés : dans certains appartements, ces pièces reçoivent du jour de l’escalier ; dans d’autres, un deuxième jour est ménagé, sans que l’intimité des habitants en souffre (le deuxième jour de la cuisine vient du séjour, celui de la salle de bain d’une chambre). En somme, la contrainte environnementale à la fois guide et porte le travail architectural, sans que passe au second plan la question de l’habitation du lieu et du mode de vie qu’il induit.

L’agrément d’un certain nombre d’espaces, qu’il s’agisse d’espaces collectifs (entrée, escalier), ou d’espaces privés (balcons) repose sur la conception d’ensemble de la façade du bâtiment : celle-ci se développe en trois strates. A l’extérieur, une glycine prend appui sur un système de tuteurs métalliques ; au centre, se trouve un ensemble menuisé métallique servant à la fois de garde-corps, et de brise soleil ; enfin, se déploie la façade proprement dite, entièrement vitrée. Un certain nombre d’étapes sont ainsi ménagées entre l’extérieur et l’intérieur, déterminant des lieux de vie, mais aussi protégeant l’intimité des habitants. Par exemple, le choix qui a été fait d’un escalier ouvert, en façade, et non pas relégué à l’intérieur du bâtiment, repose sur l’idée que cet escalier doit réellement être utilisé, et qu’il ne le sera que si les habitants ont plaisir à l’emprunter. Qualité de vie et économies d’énergie se trouvent de cette manière associées, dans la mesure où il s’agit par ce biais d’éviter autant que possible l’usage de l’ascenseur, mais aussi où les habitants qui empruntent l’escalier se trouvent abrités par la structure métallique et la glycine qui s’y appuie, ce qui crée un effet voile.

La forme d’ensemble du bâtiment a été modelée par l’ensemble des contraintes liées au contexte urbain, au programme du concours (PLU, PMR…) et aux principes que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Il en résulte une surface épaisse, faite de grands pans jointifs, dans lesquels la glycine va progressivement venir s’entrelacer. JFP